平面图片色带(Color Banding)的再现与修复

图像的品质,常常隐藏在细节中。而细节的修复,正在被自动化工具所重新定义。

无论你是新闻工作者、内容创作者还是AI图文爱好者,一定都遇到过一种令人恼火的问题:色带(Color Banding)。当你拍下一片天空、一个渐变背景,或者渲染一张图像时,本应平滑过渡的颜色却出现了一圈圈突兀的跳跃色块——这就是色带,它不仅削弱画面质感,也严重影响视觉表达的专业性。

今天聚焦一个几乎每位创作者都会用到但却常被忽略的实用功能——自动去色带(Deband),以 Pixelmator Pro 为例,看看如何用一键操作让图像从“次品”变“精品”。

什么是色带现象?

色带(Color Banding)是指在渐变区域出现“断层”状的色彩跳变现象。它通常出现在以下几种情况中:

低质量压缩图像(如反复导出的 JPEG 文件);

8-bit 色深图像,色彩数量不足;

背景渐变区域(如天空、海面、灯光光晕);

数码渲染或AI生成图像中未进行充分色彩处理的区域。

色带的根源在于颜色过渡的“分辨率”不够,当图像无法储存足够多的颜色,就会以粗暴的分段方式来替代自然渐变。

深色彩 vs 真色彩:先学会更改图像色深

图像中每个像素的颜色由其色深(bit depth)决定,常见的色深单位有:

8-bit per channel(常见于 JPEG、PNG 等格式),每个颜色通道(R/G/B)使用 8 个二进制位,共 2⁸ = 256 种颜色等级

三通道组合后为 256 × 256 × 256 ≈ 1670万色。

16-bit per channel(常用于 RAW 图像、专业编辑软件中),每通道可表示 65,536 种颜色等级,总体颜色组合数高达 281 万亿色,精细到肉眼难以察觉的过渡。

离散化与量化误差

当你将一个高动态范围(HDR)或高位深图像降级为 8-bit 图像时,原本连续的色彩数据被“量化”为较少等级。这就意味着:相邻像素的颜色可能从 A → B → C,变成 A → A → C

在渐变区域,这种断层会非常明显,这就是典型的量化误差(Quantization Error),在图形学中也是压缩图像或视频编码时的常见副作用。

图形学视角下的色带:历史、技术与挑战

色带本质上是“老问题”的现代重现。尤其当高位深图像被压缩为低位深 JPEG或在普通设备显示时,就会再次暴露出来。

| 技术路线 | 作用 | 应用示例 |

|---|---|---|

| 抖动(Dithering)算法 | 在像素中加入随机噪点,以“伪连续”的方式缓解色带 | GIF 显示优化,游戏像素图抗色块 |

| 深色彩支持(Deep Color) | 显示设备支持 10-bit/12-bit 渲染通道 | HDR 显示器、电影后期 |

| 颜色空间优化(sRGB → P3 → Rec.2020) | 提供更广色域和更平滑的渐变编码 | AdobeRGB、4K HDR 视频 |

| AI图像去色带算法(如Deband) | 基于深度学习模型,识别并平滑跳变区域 | Pixelmator Pro、Photoshop Neural Filters |

为什么色带在AI图像生成与编辑中更常见

近年来,AI图像生成工具(如Midjourney、DALL·E、Stable Diffusion)成为主流创作工具,但其输出图像多为:

8-bit色深

JPEG压缩

模拟自然渐变或光晕场景

这就构成了“色带的完美条件组合”,尤其在AI生成天空、肌肤、光照时,过渡区域极易形成色带,若继续编辑或裁剪,还可能累积新的压缩伪影。

对策与最佳实践

- 使用 16-bit 色深编辑图像 保留更多颜色信息,减少量化损失

- 输出为 PNG / TIFF 而非 JPEG 无损格式保留细节

- 使用抗色带工具如 Pixelmator Deband 一键自动识别并平滑跳变区

Pixelmator Pro:一键去除色带

Pixelmator Pro 是一款 macOS 平台上的轻量图像编辑软件,近年来其 AI 功能不断升级,已成为创作者群体中高性价比首选之一。

其中,“Deband(去色带)”功能,就是专为解决色带和压缩伪影问题而设计的。

使用去色带功能前,将图像的色深提升至 16 Bits/Channel,可以让处理效果更加自然顺滑。你可以在 Pixelmator Pro 的「Image > Color Depth」中完成这个设置。

![]()

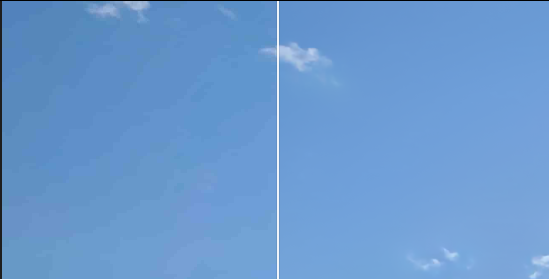

上图左侧为高度压缩后产生的色带,右侧为使用deBand功能后显示的图片。可见,今天的去除色带功能已经较为成熟。

图像不仅是可见的像素,更是编码结构与视觉系统的共同产物。在追求真实与美感的创作中,对图像底层结构的理解正变得越来越重要。色带不仅是编辑瑕疵,更是一个通向计算机图像认知深处的微小入口。