人工智能可以帮助高考志愿填报做出更好选择吗?

2025年,全国约有1335万名考生走进高考考场。然而,对许多家庭来说,真正令人焦虑的并不是考试本身,而是随之而来的那场信息决策——志愿填报。

填报志愿是一个高风险的个人选择过程:一次决定未来走向的规划性判断,却往往需要在信息不对称、认知不清晰的情况下完成。在这样的场景中,人工智能开始被广泛引入。人们寄希望于它能带来更科学的推荐、更精准的匹配、更全面的数据分析,帮助考生和家长走出迷雾。

但问题随之而来:AI真的能“理解”每一位考生吗?仅靠分数、兴趣、意向,能做出符合个体真实需求的推荐吗?

志愿填报,不只是信息问题

很多智能系统把志愿填报看作一个“信息聚合”任务——整理分数、查找政策、推荐学校和专业。然而,志愿填报的真正难点,不在信息,而在认知:

- 我究竟适合学什么?

- 我对未来的期待是什么?

- 我如何在学校、专业、城市之间平衡?

- 家庭的现实与个人的愿望如何调和?

- 我的兴趣,是一时好奇,还是长期投入的方向?

这些问题没有标准答案,也难以结构化表达,更不可能通过简单问卷快速捕捉。志愿填报是一次高度个体化、情境化的复杂判断。

人工智能擅长什么,又无法胜任什么?

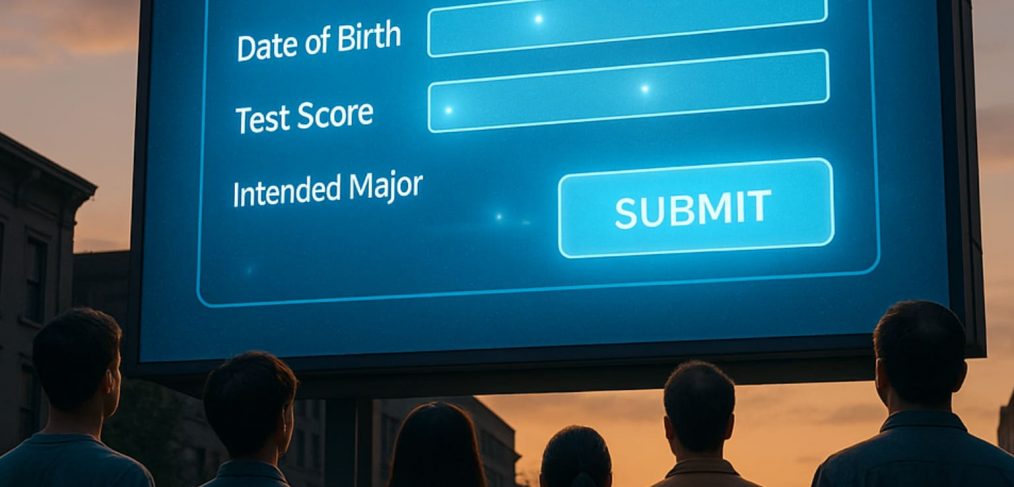

当前大多数“智能填报系统”,主要依赖以下数据维度:

- 考生分数与省内排名;

- 专业偏好与地域意向;

- 院校历年录取数据;

- 专业热度与就业统计;

- 简化版兴趣测试(如霍兰德六型人格);

这些工具在规则匹配与风险控制方面具有明显优势。例如,它们能帮助考生避免填报过高或过低的志愿,优化“冲稳保”结构,减少无效选择。但这也意味着,它们更多是在做相似性推荐或经验型回溯预测。

问题在于,个体决策的核心维度——自我认知、模糊愿景、心理预期、社会比较、内在动机,是难以量化的。大模型只能“算你像谁”,却很难真正“理解你是谁”。

辅助,不是替代:AI该做的角色定位

真正有价值的人工智能系统,不应该取代考生的判断,而应该成为他们认知过程的支持者:

- 引导考生提出更清晰的问题,而不是直接给出答案;

- 帮助考生了解专业的真实差异与学习要求;

- 解释不同选择背后的长线路径,而非只看短期热度;

- 揭示可能的认知偏差,例如从众心理或就业焦虑;

- 鼓励考生在选择中保持主体性与多元评估视角;

这样的AI不是一个“万能推荐引擎”,而是一个“智能对话伙伴”——在有限信息中帮助个体更接近清晰、负责任的选择。

构建真正有用的智能系统

要想让人工智能真正“协助”高考志愿决策,至少要实现以下三点转变:

- 从单点输入到多轮交互:允许考生通过语言或问答表达模糊想法,逐步修正偏好;

- 从结果导向到过程引导:不止推荐志愿组合,更引导考生认识选择逻辑;

- 从静态匹配到动态理解:在使用过程中逐步学习考生特征,实现渐进式优化;

这些都意味着,AI系统必须从“结果推荐”转向“认知支持”,从“数据映射”转向“协同理解”。

最重要的部分,始终由你决定

人工智能可以成为填报志愿的有力工具,但它不应成为“决策者”。真正的选择仍然来自考生和家庭对自身状况的理解与判断。

填报志愿从来不是一道算术题,而更像一次通往未知人生的策划书。AI可以做的是:帮助你看清路径,但不能替你走上哪条路。

愿我们使用技术是为了更好地理解自己,而不是把选择的权利交给“系统”。