Effect-to-Cause 原则:从结果出发的影像思维

在视频制作中,我们常被教导“从想法出发”——先有一个主题,再去构思内容、拍摄画面、完成剪辑。但在专业影视制作的语境里,另一种更具逻辑性与目标导向的思维方式却更为核心:Effect-to-Cause Principle(效果—原因原则)。

它要求我们在创作伊始,不是先问“我要拍什么”,而是先问——“我希望观众产生什么样的反应?”

从结果思考

Effect-to-Cause 原则的核心,是以观众的心理反应为出发点进行逆向设计。

这一原则最早由教学设计专家 Robert Mager 在《Preparing Instructional Objectives》中提出,用于教育内容设计,后来被引入视频制作领域。

在视频创作中,它意味着你不是从素材出发去寻找意义,而是从意义出发去组织素材。

导演不会从镜头开始思考,而是从结尾开始——观众应该被打动、被启发、被说服,还是被提醒?

当你确定了“效果”,整个制作链条的逻辑便清晰可循:

期望效果 → 受众反应 → 内容结构 → 影像表现 → 拍摄设计。

这种逆向思维本质上是一种“以目的为导向的工程方法”。它与线性叙事中的“因果逻辑”不同,是一种结果先行的系统逻辑。

教学设计的起源

在教育学中,Effect-to-Cause 原则用于制定清晰、可测量的教学目标。

教师不会说“我要教新闻采访”,而会说:“学生在课程结束后,能够独立完成一场两机位采访的策划与执行。”

这种“结果导向”的设计,恰好与视频制作的工程思维契合。

影像制作不是艺术家式的灵感即兴,而是系统协作的过程。

每个镜头、每句台词、每次剪辑,都是为了服务于预期的传播效果。

当视频制作人采用 Effect-to-Cause 思维,他的计划将更加精准:

- 若目标是“让观众信任某个品牌”,画面应更稳定、色调更自然、叙事更真实;

- 若目标是“激发行动”,节奏应加快、镜头应更具动势、语言更具号召力;

- 若目标是“引发情感共鸣”,则要强化表情细节、音画配合与节奏张力。

结果决定原因——这是视频逻辑的第一法则。

在制作流程中的体现

在标准制作流程中,Effect-to-Cause 原则贯穿五个阶段:

- Concept(概念):确立目标效果(emotion, learning, persuasion)。

- Script(脚本):以观众反应为中心组织叙事逻辑。

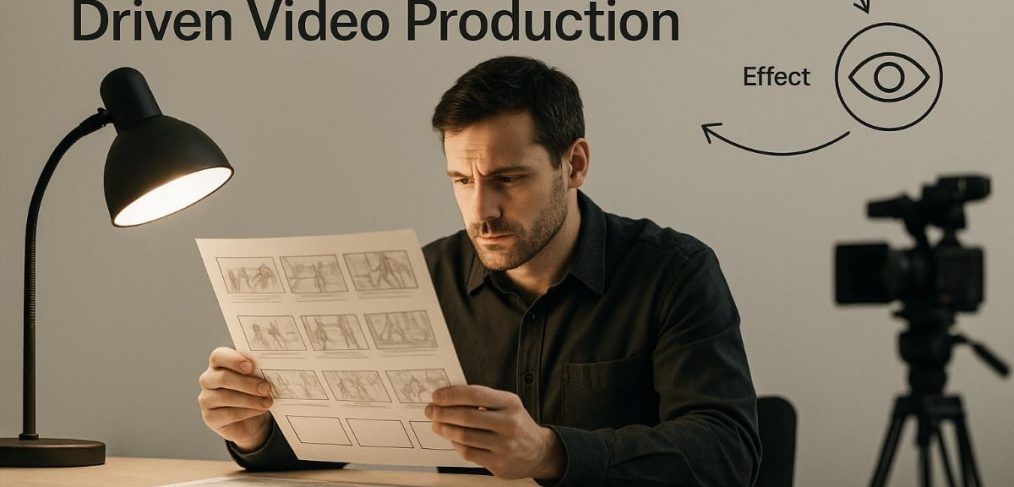

- Storyboard(分镜):设计镜头与构图服务于目标效果。

- Production(拍摄):控制光线、声音与表演以强化预期反应。

- Postproduction(后期):节奏、色调、配乐统一支撑情感或认知结果。

例如,在一个公益广告项目中,若目标是“让人反思冷漠”,导演不会直接展示灾难,而是设计出“沉默—对比—顿悟”的结构:

先是城市人群的匆忙与无视(Cause),再到孩子无声的等待(Effect),最终唤起观众的内疚与行动冲动。

这时的剪辑顺序,不是故事时间线,而是心理逻辑线。

Effect-to-Cause 与 Cause-to-Effect 的对照

| 思维路径 | 起点 | 逻辑方式 | 典型应用 | 特点 |

|---|---|---|---|---|

| Cause-to-Effect | 从事件或素材出发 | 顺向推演 | 纪录片、新闻报道 | 贴近现实,灵活但易分散 |

| Effect-to-Cause | 从期望结果出发 | 逆向设计 | 教学片、广告、品牌短片 | 精准聚焦,逻辑统一 |

两者并非对立,而是相辅相成。优秀的制作者往往在前期策划中采用 Effect-to-Cause,在拍摄中保持 Cause-to-Effect 的开放性。这就是创作与工程的平衡:意图的确定性与过程的偶然性共存。

算法的“Effect-to-Cause”

在智能视频生产中,AI系统同样体现了这一原则。推荐算法的核心逻辑,正是从目标结果(用户行为)出发反推内容生成路径。这是一种“机器化的Effect-to-Cause”,区别在于:

人类创作者以情感反应为目标;

AI算法以点击、停留或转化为目标。

换言之,算法已将“结果导向的创作逻辑”程序化。

对视频教育而言,这更提醒我们:理解 Effect-to-Cause,不仅是创作能力,更是与算法思维接轨的媒介素养。

导演的世界观

当你在拍摄前,问自己:“我希望观众在看到最后一帧时,心中留下什么?” 你就已经进入了导演的世界。

Effect-to-Cause 不仅是一种制作原则,更是一种思维方式——它将艺术灵感转化为传播力量,将影像的偶然转化为情感的必然。在这个被算法与视觉充斥的时代,懂得从结果出发,是所有影像创作者的第一堂课。