哈希与真实:摄影的“指纹时代”

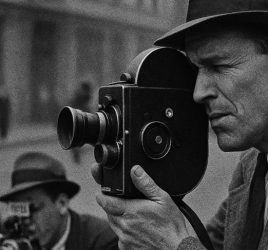

在数字影像的世界里,照片从来不只是视觉的再现,它还承载着一种“信任的约定”。过去,人们相信摄影机的光学结构保证了真实;今天,我们必须依靠算法来恢复这种信任。随着人工智能合成图像的普及,新闻摄影的真实性遭遇前所未有的挑战——一张看似真实的照片,可能从未存在于任何相机之中。

从“看见为真”到“可验证为真”

20世纪的摄影真实建立在光学与化学的稳定性之上。胶片无法伪造,底片就是证据。然而,当图像转为数字信号,真实性不再是物理属性,而是数据属性。图像可以被修改、再编码、再生成——视觉的“信任契约”因此被撕裂。

于是,新闻机构、摄影厂商和技术企业开始寻找一种新的“信任结构”。这种结构不再依靠人的眼睛,而依靠算法的计算。在这个背景下,哈希(Hash)技术重新进入视野。它是一种通过数学函数将任意文件映射为固定长度字符串的算法,这个字符串就像数字世界的“指纹”——唯一、不可逆、可验证。只要图像有任何微小改动,其哈希值就会完全不同。

哈希的技术原理并不复杂,却极具象征意义:它用数学替代肉眼,用计算替代信任。新闻摄影的真实性,从此进入“可验证”的时代。

内容凭证:照片的信任链

2023年,Adobe推出“内容真实性倡议(Content Authenticity Initiative, CAI)”,与Leica、Nikon等影像厂商合作,尝试为每一张照片建立完整的“数字履历”。

在这一体系中,相机在拍摄瞬间便生成哈希值和加密签名,并将其写入图像的元数据中。以徕卡 M11-P 为例,这台相机不仅记录光线与像素,更记录每一个可追溯的过程:拍摄时间、设备签名、原始文件哈希、编辑软件和修改记录。

当一张照片经过Adobe Photoshop或Lightroom编辑时,新的版本会附带完整的“更改轨迹”,并可在验证平台上追溯。观众不再需要猜测图像的真伪,而是能看到其从“捕捉到发布”的每一步。这种“可验证性”成为新的真实性逻辑。

从本质上说,这一体系将摄影从视觉叙事转向数据叙事:一张照片不只是内容,更是一组经过加密的过程记录。真实不再存在于影像表面,而沉淀在哈希值与签名链中。

数学与伦理的边界

然而,这种“算法式真实性”并非完美。在我们模拟哈希算法的实验中,一张照片只要稍作裁切、亮度调整,甚至重新保存为JPEG,就会生成完全不同的SHA-256值——技术逻辑要求“零差异容忍”。

而新闻实践中的摄影,往往需要对图像进行适度编辑:裁切以突出主题,调色以恢复现场光感,这些都属于合理的表达行为。

于是,一个矛盾产生了:从算法角度看,这张照片“被修改了”;从新闻伦理看,它依然是真实的。

哈希的强度在于精确,但新闻的本质是诠释。技术的“不可篡改”与新闻的“可理解”之间,存在无法消解的张力。因此,哈希验证并非真理的裁决,而是信任的参照——它告诉我们“何时、何地、谁”改动过图像,却不能判断“改动是否合理”。

要真正实现摄影的可验证真实性,仅有数学还不够,还需要语义层面的判断与伦理共识。也就是说,新闻摄影的“可验证”必须同时被算法与人类共同解释。

如果说第一次摄影革命让人类“看见世界”,那么哈希与内容凭证体系的革命,则让人类“相信所见”。从光学到算法,摄影跨越了两个世纪的信任演化。它的未来,不再是争论“是否真实”,而是建设“如何真实”。

在一个充满AI合成影像的时代,摄影不只是记录光的艺术,更是证明光曾真实存在的科学。